手足口病

手足口病とは

手足口病は、主に小児に発病するウイルス性病気で、手のひら、足の裏、口腔内に特徴的な発痙や水泡が現れることからこの名称が付けられています。原因ウイルスはエンテロウイルス群に属し、特にコクサッキーウイルスA16型やエンテロウイルス71型が多く報告されていますが、コクサッキーウイルスA6型やA10型による例も確認されています。

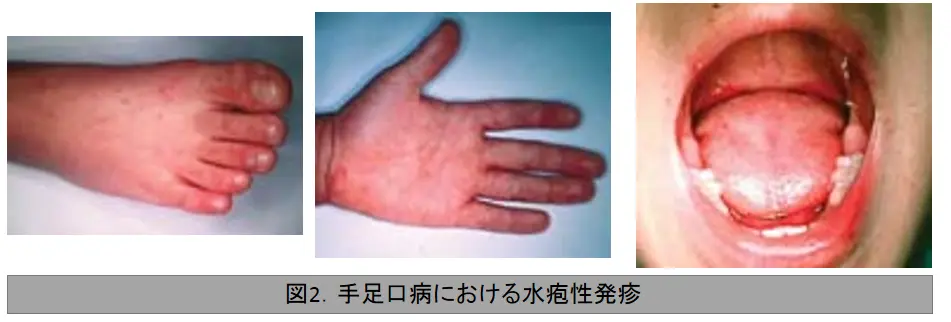

出展:厚生労働省ホームページ 手足口病の症状例

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html

手足口病の診断

手足口病の診断は、臨床症状の観察が中心となります。典型的な症状として、手掴、足底、口腔内に小さな水泡や丘痙が散在し、時には臀部や膝、体幹にも発痙が見られることがあります。発熱は軸度で、全身状態は良好なことが多いですが、口内の発痙により乳小児では食欲不振や飲水量の低下が見られる場合があります。ウイルスの特定にはPCR検査やウイルス分離が用いられますが、通常は臨床症状のみで診断が可能です。

出展:国立感染症研究所ホームページ 手足口病における水疱性発疹例

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/441-hfmd.html

手足口病の治療方法

手足口病に特異的な治療法はなく、対策療法が主となります。発熱や痛みに対しては解熱鎮痛剤が使用され、口内の痛みが強い場合には、食事を掴りやすくするための工夫が必要です。また、脱水症状を防ぐため、十分な水分補給が推奨されます。重度な合併症が疑われる場合には、入院治療が検討されます。

発症後の経過

手足口病は一般的に予後良好で、1週間から10日程度で自然治癒します。しかし、まれに髓膜炎や脊髄炎、小脊失調症などの神経系の合併症を引き起こすことがあります。また、感染後数か月で爪の変化例が報告されることもあります。感染者の侱中には、症状消失後もウイルスが2ー4週間にわたり排出されるため、適切な手洗いや衛生管理が重要です。

学校法での取り扱い

手足口病は、学校における感染症の処置を定めた『学校保健後生法』により、発症者は「其の症状が減退した後に、他人に感染させる恐れがないと即決されるまで」出席停止とすると定められています。このため、発症期は無理な出席をせず、症状が慣れたのち、症状の減退を確認してから出席を再開するのが自己保護と感染抵抗の上で重要です。

手足口病の予防策

手足口病は夏季に流行することが多く、特に乳小児に多く見られますが、成人が感染する場合もあります。感染経路は主に飛注感染や接触感染であるため、集団生活の場では注意が必要です。予防には、手洗いの定着や感染者との密接な接触を避けることが推奨されます。

日本皮膚科学会の公式ウェブサイトには、手足口病に関する詳細な情報や写真が掲載されています。具体的な症例写真や最新の治療指針

記事制作監修

成増駅前かわい皮膚科

院長 河合 徹